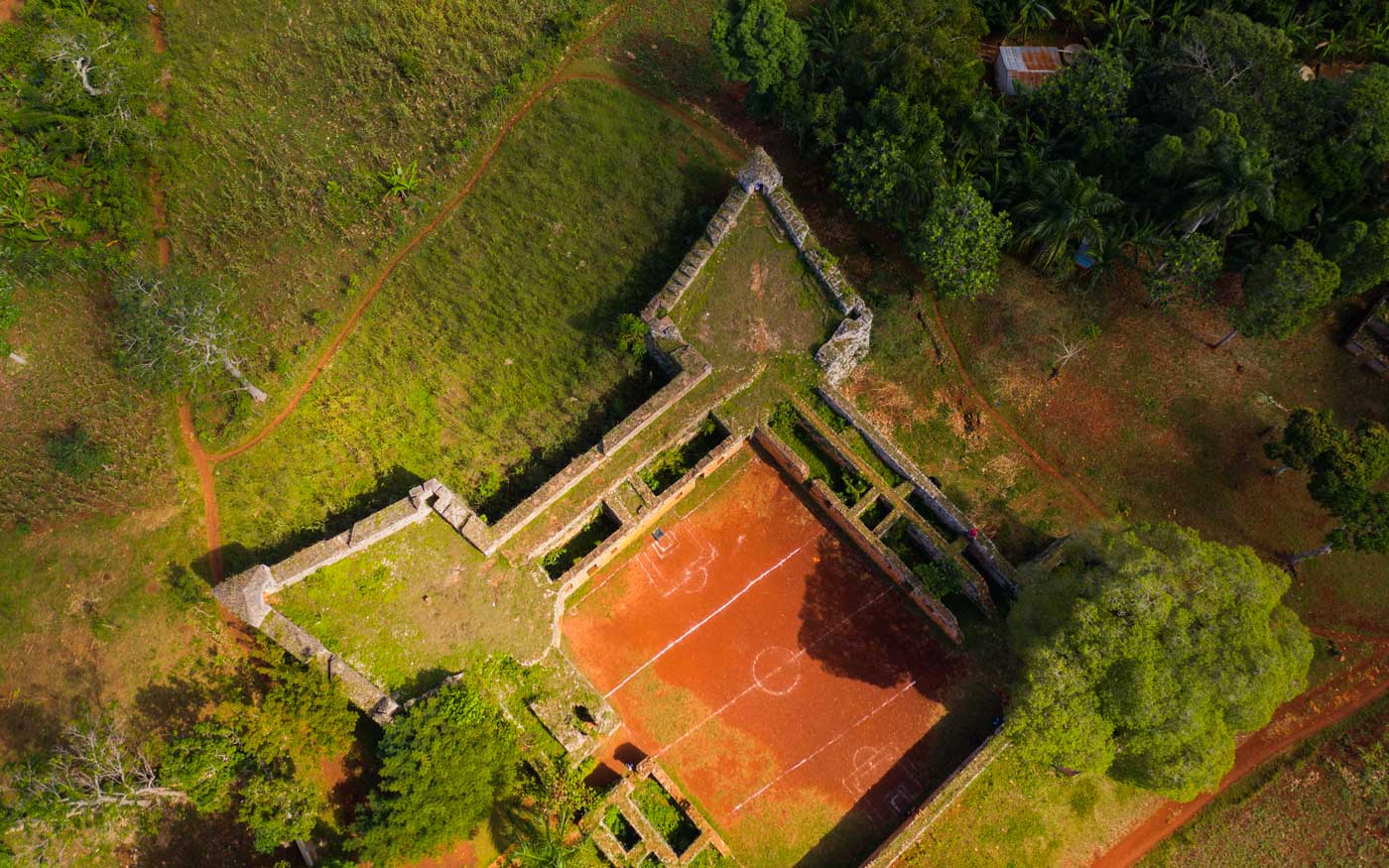

Photo: Anton Lau

Krik-krak ! (et tim-tim !)

Une tradition orale aussi ancienne que la naissance d’Haïti, la narration populaire — ou tire kont — est l’un des piliers au cœur de la culture du pays, et doit être pratiquée pour survivre de génération en génération.

« Dans ma famille, nous sommes quatre, mais quand un de mes frères et sœurs n’est pas là, nous ne pouvons rien faire… » Connaissez-vous la réponse ?

Ce que vous venez de lire est un exemple d’une captivante tradition culturelle haïtienne connue sous le nom de kont, ou « contes ». La scène dans laquelle vous entendrez ces récits commence généralement au crépuscule, lorsque les enfants quittent la chaleur de leurs foyers familiaux pour se réunir dehors et faire ce que les Haïtiens appellent tire kont — « raconter des contes ». Ces contes ne sont pas vraiment des histoires, mais plutôt de petites charades, chacune plus amusante que la précédente, basées sur les détails et les petits objets de la vie quotidienne, et racontées dans un langage très coloré. La pratique du tire kont est souvent désignée sous les termes krik-krak! ou tim-tim! en raison de la formule d’appel et de réponse propre aux charades.

Photo: Franck Fontain

Comment fonctionne le krik-krak

Le conteur, celui qui connaît généralement la réponse à la charade, signale le début de celle-ci en criant « Krik ! » À cela, tout le monde répond : « Krak ! »

Lorsque le conteur dit « Krik« , il annonce : « Préparez-vous, j’ai quelque chose à vous faire deviner. » Après que les gens aient répondu « Krak ! », le conteur poursuit : « Tim tim ? » et l’assemblée répond : « Bwa chèch. »

« Je suis peut-être petit, mais j’ai honoré les plus grands hommes. »

À ce moment-là, c’est à la personne la plus rapide de répondre. Les suggestions fusent de tous les coins : bougie ? Stylo ? Carnet ? Et si personne ne connaît la réponse, tout le monde avoue sa défaite en disant : « Mwen bwè pwa. » Alors, et seulement alors, le conteur révèle la réponse à l’énigme. Le krik-krak est une pratique communautaire qui en dit long sur le mode de vie des Haïtiens. Le conte, tout comme la musique et la littérature, contribue à maintenir la langue créole vivante et dynamique.

La pratique du krik-krak / tim-tim est héritée des ancêtres des Haïtiens en Afrique. Dans So Spoke the Uncle, Jean Price-Mars explique que des pratiques similaires apparaissent dans d’autres pays où la majorité de la population descend d’Afrique, comme la Guadeloupe, et que la même formule krik-krak est encore en usage dans certaines régions d’Afrique.

Aux côtés des devinettes, il existe également des histoires racontées aux enfants et aux adultes qui suivent la même formule, et qui participent à la transmission des valeurs collectives et morales de la communauté haïtienne. Certaines histoires, comme Tezin et Ti Soufri, sont largement répandues à travers Haïti. Tout comme les fables et les contes de fées, ces récits portent des leçons morales et reflètent les mœurs sociales.

Photo: Anton Lau

La narration haïtienne : en pleine croissance ou en train de disparaître ?

L’oralité occupe une place extrêmement importante en Haïti, au point que même le Vodou, la religion la plus populaire, se préserve principalement à travers des traditions orales, y compris une forme strictement orale de littérature appelée odyans. Le conte haïtien met en perspective les modes de vie de la classe inférieure et des habitants des campagnes, où des thèmes tels que la propriété, la mort, l’héritage et la famille refont souvent surface — des thèmes familiers dans les contes de fées européens, qui eux aussi se centrent souvent sur la classe ouvrière rurale. Bien que le rite social de raconter des histoires autour des feux de camp soit plus vieux que l’histoire elle-même, et que le jeu de devinettes haïtien en appel et réponse soit ancré dans les modes anciens de narration africaine, le krik-krak! se distingue comme un trésor unique de la culture haïtienne, et l’un qui reflète et co-crée la société haïtienne.

Cependant, puisque les kont se transmettent de génération en génération oralement, certaines histoires racontées rarement risquent de disparaître…

Photo: Franck Fontain

Il y a un festival Krik-krak! en mars, et vous êtes invité(e) !

Depuis 2009, un festival annuel de narration appelé Kont Anba Tonèl – le Festival Interculturel des Contes – est organisé à Port-au-Prince ainsi qu’à Jérémie et dans d’autres villes provinciales. Tenu chaque mois de mars, à partir de la Journée mondiale du conte (le 20 mars), ce festival vise principalement à mettre en valeur les modes de narration haïtiens, en maintenant la pratique du krik-krak! vivante. Et cela semble porter ses fruits – de plus en plus de comédiens se tournent vers une carrière de conteur professionnel, et certaines stations de radio récupèrent des fichiers audio de contes, les archivant pour les conserver et les transmettre aux générations futures que nous espérons voir continuer cette pratique.

Si vous visitez Haïti pendant les deux dernières semaines du mois de mars, vous pourrez assister au festival Kont Anba Tonèl et vous immerger dans une pratique ancestrale. Attendez-vous à entendre une multitude de contes, à assister à des conférences de collecteurs de contes professionnels, et à participer à des ateliers enseignant de nombreux modes de narration, y compris le krik-krak!. Sur ce sujet…

« Krik ? S’habille de pied en cap pour rester à la maison ? » « Krak ! Le lit, bien sûr… »

Rédigé par Melissa Beralus et traduit par Kelly Paulemon.

Publié en mai 2020.

Découvrez l’art et la culture d’Haïti

Paradis dans votre boîte de réception

Votre billet mensuel pour Haïti vous attend ! Recevez directement dans votre boîte de réception des conseils de voyage exclusifs, les dernières actualités et des histoires inspirantes—sans spam, juste du paradis.