Photo: Franck Fontain

Sept peintres haïtiens célèbres à suivre (et peut-être même à collectionner)

L’art contemporain haïtien est audacieux, imaginatif et profondément enraciné dans la culture. Ces sept artistes repoussent les limites — et leurs œuvres méritent d’être collectionnées.

Les artistes haïtiens repoussent les limites de l’imaginaire, réinterprétant leurs racines culturelles tout en développant des codes visuels uniques. Leurs œuvres, profondément ancrées dans le folklore haïtien et les réalités contemporaines, transcendent les frontières pour offrir une vision universelle de l’expression artistique, mêlant tradition et innovation.

Ces sept artistes visionnaires ne se contentent pas de façonner la scène artistique contemporaine d’Haïti — ils créent aussi des œuvres qui méritent d’être collectionnées. Avec des styles audacieux et des récits saisissants, leurs créations se distinguent dans les galeries, les collections privées et les musées du monde entier.

Photo: Tessa Mars

Tessa Mars

Tessa Mars est une artiste haïtienne contemporaine qui s’est imposée par un style distinctif. À travers son art, elle explore des thématiques variées, souvent profondément liées aux réalités sociales et culturelles d’Haïti.

Tessa privilégie les tons pastel doux et les teintes délicates, composant des paysages surréalistes peuplés de visages et de figures mythiques. Son œuvre est une interprétation profondément personnelle de la mémoire collective haïtienne, transformant histoire et identité en compositions audacieuses et oniriques.

En tant que fille de Kettly Mars, une romancière haïtienne renommée, Tessa Mars a tracé sa propre voie dans le monde de la création, affirmant une voix singulière sur la toile.

Découvrez davantage de ses œuvres ici: Site officiel de Tessa Mars

Photo: Anton Lau

Mario Benjamin

Pour Mario Benjamin, l’art haïtien ne se résume pas à peindre des scènes rurales idylliques — son approche est moderne, audacieuse, expérimentale et non conventionnelle.

Son art est une explosion de couleurs vives et inattendues, rompant avec les attentes traditionnelles et propulsant l’art contemporain haïtien vers de nouveaux horizons.

Un artiste autodidacte, Mario Benjamin dépasse le cadre de la peinture en explorant des médiums tels que la sculpture et le travail du métal. Sa maîtrise des matériaux et des couleurs donne naissance à des œuvres non conformistes, vibrantes et chargées d’une énergie brute.

Pionnier de la performance artistique en Haïti, Mario a eu un impact profond sur la scène artistique locale et internationale. Il a inspiré une nouvelle génération d’artistes, dont Sébastien Jean, et a contribué à l’essor de Atis Rezistans, un collectif d’art renommé du quartier de Grand Rue.

Ses œuvres figurent dans des collections privées et de grandes institutions.

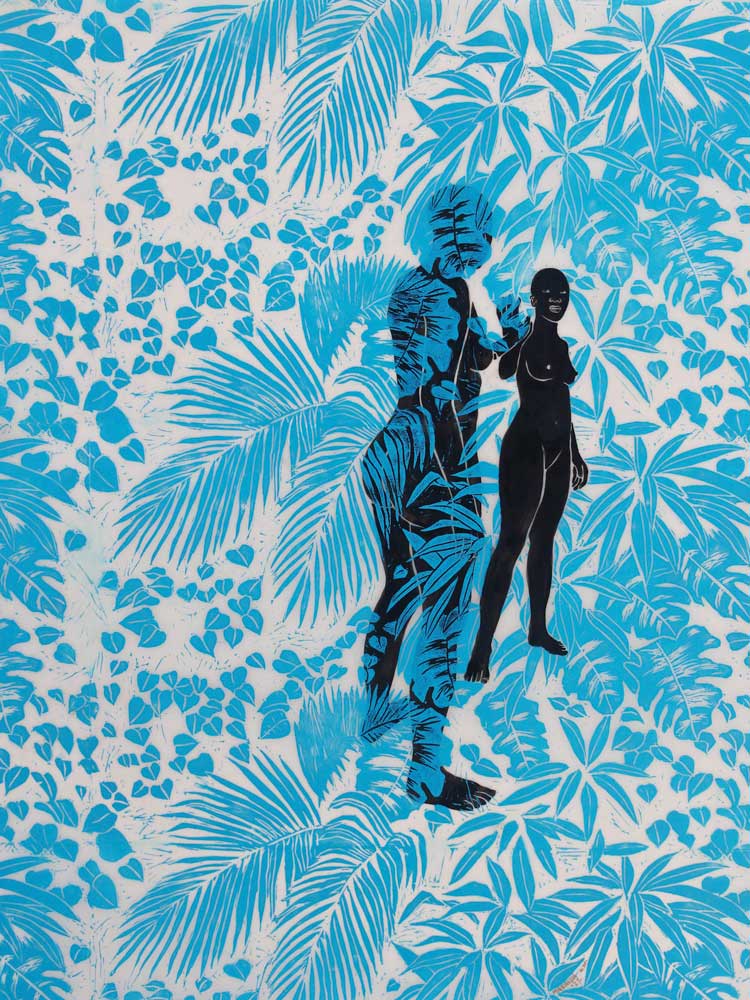

Photo: Mafalda Mondestin

Mafalda Mondestin

Mafalda Mondestin crée un univers artistique où les femmes occupent le devant de la scène. Son approche originale du nu féminin évoque un sentiment de sécurité, de sororité et de liberté.

Sa signature artistique repose sur des tons profonds et neutres, en particulier des noirs intenses qui définissent ses figures. Ce contraste entre lumière et obscurité confère à son œuvre une profondeur unique et saisissante.

Mafalda a étudié les arts visuels et le design graphique au Valencia Community College en Floride, dont elle est diplômée en 2010. Après le séisme de 2010, elle est retournée en Haïti pour se consacrer pleinement à la peinture, au dessin et à la gravure. Aujourd’hui enseignante au Centre d’Art, elle joue un rôle clé dans la formation des nouvelles générations d’artistes haïtiens.

En 2019, elle a participé au programme de résidence Intra-Caribbean Residency Program à Cuba, soutenu par l’UNESCO, où elle s’est spécialisée en gravure.

Découvrez ses œuvres ici: Site officiel de Mafalda Mondestin

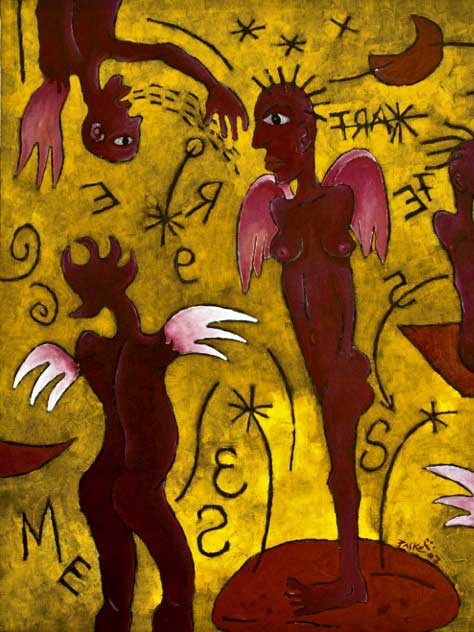

Photo: Paske

Pasko

Pierre Pascal Mérisier, connu sous le nom de Pasko, est un Artiste haïtien dont les œuvres se distinguent par des formes hybrides fascinantes. Ses peintures mêlent humains, animaux et plantes dans des compositions complexes et surréalistes.

Son univers visuel singulier se caractérise par des yeux disproportionnés, des membres récurrents et des motifs hypnotiques, qui brouillent les frontières entre réalité et imagination. Son art invite le spectateur à réfléchir à la relation symbiotique entre l’être humain et la nature.

Né en Pétion-Ville est peintre et graveur, formé par l’artiste haïtien Tigo. Son œuvre puise profondément dans la culture populaire haïtienne, mêlant des thèmes traditionnels à des interprétations modernes.

Aujourd’hui, il enseigne la gravure au sein du Centre d’Art, Les créations de Pasko sont reconnues pour leur précision technique et leur originalité, ce qui lui vaut une place de choix dans l’art contemporain haïtien.

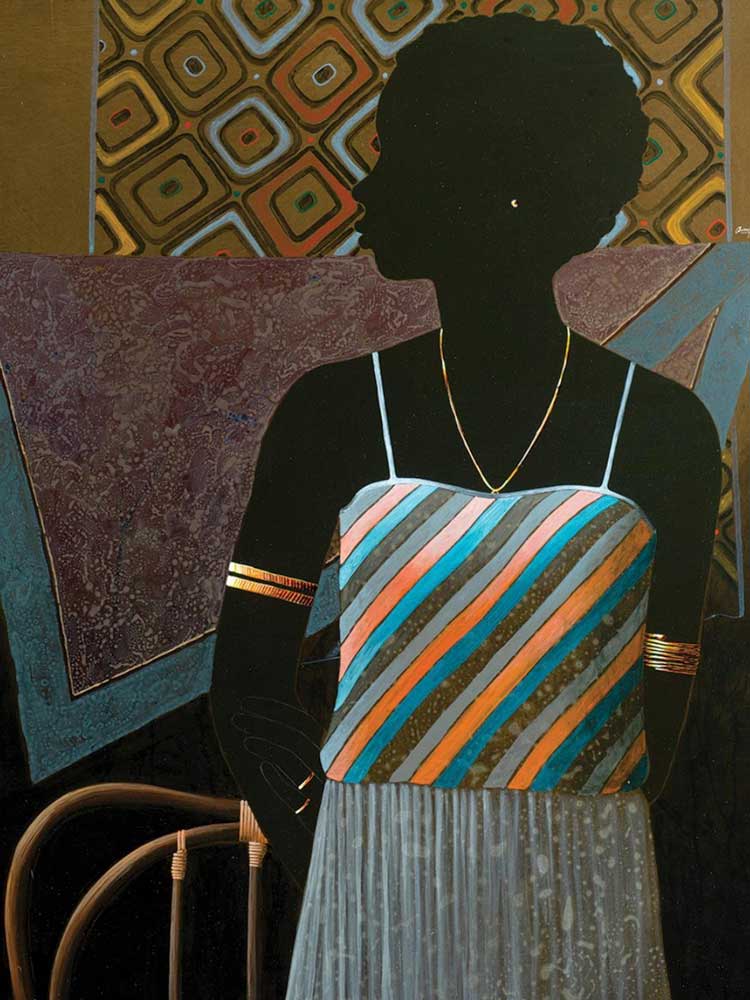

Photo: SIMIL

SIMIL

Emilcar Similien, connu sous le nom de SIMIL, est né à Saint-Marc en 1944. Sa passion pour le dessin et la peinture s’est manifestée très tôt et a rapidement évolué vers un style artistique distinctif.

Les œuvres de SIMIL mettent souvent en scène des silhouettes féminines ornées de bijoux dorés, incarnant une élégance intemporelle et une forte charge symbolique.

Ses peintures sont reconnues pour leurs détails raffinés et leur exécution précise, chaque élément étant minutieusement travaillé pour plonger le spectateur dans un récit riche.

Fortement influencé par l’art de l’Égypte antique, il représente souvent ses figures de profil, sur des fonds lumineux. Il travaille principalement à l’acrylique sur masonite, créant des œuvres profondément symboliques et richement détaillées.

Les œuvres de SIMIL font partie de la collection du Centre d’Art, témoignant de son influence durable sur l’art contemporain haïtien.

Photo: Centre d’Art

Frantz Zéphirin

Né au Cap-Haïtien le 10 décembre 1966, Frantz Zéphirin il a été initié à la peinture en 1973 par son oncle, Antoine Obin, maître de la tradition artistique capoise.

Cependant, l’univers artistique de Zéphirin est bien plus vibrant et surréaliste que celui de ses prédécesseurs. Ses peintures éclatent de couleurs, de motifs complexes et de récits imaginatifs.

Ses œuvres représentent des personnages bibliques, Loas (esprits du Vodou), et des scènes de la vie sociale et politique haïtienne, offrant une vision symbolique et à plusieurs niveaux de l’identité haïtienne.

L’un des éléments les plus reconnaissables de son œuvre est l’usage des animaux, qu’il intègre avec aisance dans ses compositions. Selon Zéphirin, « il y a un animal en chaque être humain », un thème récurrent dans l’ensemble de son art.

Photo: Valérie Baeriswyl

Pascale Monnin

Née à Port-au-Prince en 1974, Pascale Monnin est une artiste haïtiano-suisse pluridisciplinaire dont le travail se distingue par une esthétique poétique et singulière. Sculptrice, graveuse et peintre, elle puise son inspiration dans le folklore haïtien, tout en construisant un univers visuel profondément personnel.

Les symboles récurrents dans son art incluent les oiseaux, représentant la liberté, et les œufs, symboles de renouveau et de fragilité. Ces motifs traduisent son exploration constante de la vie, de la transformation et du passage du temps.

Au-delà de sa pratique artistique personnelle, Pascale et sa famille ont joué un rôle clé dans l’histoire de l’art haïtien. Depuis 1956, la Galerie Monnin, fondée par sa famille, a soutenu et exposé des artistes haïtiens. Pascale a également dirigé le Centre d’Art d’Haïti de 2014 à 2016.

Son travail a été présenté dans des lieux prestigieux tels que le Grand Palais, la Villa Médicis et le Fowler Museum, et fait partie de collections d’institutions comme le Musée du Panthéon National Haïtien et le Waterloo Center for the Arts.

Suivez son travail sur Instagram: @pascale_monnin

Rédigé par Costaguinov Baptiste.

Publié en mars 2025.

Explorez l’art et la culture haïtiens

Paradis dans votre boîte de réception

Votre billet mensuel pour Haïti vous attend ! Recevez directement dans votre boîte de réception des conseils de voyage exclusifs, les dernières actualités et des histoires inspirantes—sans spam, juste du paradis.